安城市の戸建て外壁塗装では、日当たりの差が施工の成否を大きく左右します。南面は強烈な紫外線による塗膜劣化が進みやすく、北面はカビや苔の繁殖が目立つため、それぞれに応じた塗料と施工法を選ぶことが肝心です。

本記事では、安城市の気候特性と家の向きがもたらすリスクを整理し、UV塗料と防カビ塗料の使い分けや、定期洗浄・トップコートなど実践的な対策を解説します。

また、面ごとに適切な塗り分けを提案する有限会社ライトと、デザインと機能性を両立するOwls Factoryの2社を例に比較。南面での紫外線対策や北面でのカビ抑制といった具体的な施工事例を紹介しながら、それぞれの強みをチェックできます。

最適な塗料や施工メニューを見極めるには、複数業者の見積もりを比較検討し、家の立地条件や予算、仕上がりのイメージを踏まえた総合的な判断が大切です。今回のガイドを参考に、日当たりの差に着目しながら納得のいく外壁塗装を実現してください。

日当たりが塗装に影響する理由

安城市は愛知県のほぼ中央部に位置し、冬は比較的温暖で夏場は蒸し暑くなるという特徴的な気候を持っています。

標高が高いわけでもなく、海岸線から少し内陸に入った立地のため、海風の影響は若干抑えられるものの、台風シーズンにはそれなりの降雨や強風に見舞われます。

こうした自然条件に加え、住宅の立地環境によって「南面に強い日差しが当たるかどうか」「北側に隣家や塀が近接しているかどうか」「周囲の植栽が日陰をつくりやすいか」などが変わってきます。

以下では、日当たりの差が外壁塗装にどう影響するのかを分解して見ていきましょう。

南面の紫外線劣化が進みやすい

南面は日射時間が長い

安城市に限らず、日本の住宅設計ではしばしばリビングや大きな窓を南側に配置することが多く、これは日照を確保しつつ生活空間を快適に保つための一般的な考え方でもあります。

しかし、その一方で建物の南面は日射時間が長いため、夏場など紫外線が強い季節になると外壁が常に照りつけられる状態が続き、塗膜に大きな負荷がかかります。

とりわけ6月から8月の安城エリアは平均気温が高く湿度も上がる時期ですので、外壁表面の温度が非常に高くなるケースが増えます。

紫外線による塗膜の劣化

紫外線は塗膜を劣化させる主要因の一つです。具体的には、塗装に使われている合成樹脂や添加剤が紫外線を受け続けることで分解され、光沢を失ったり、脆化(もろくなること)したり、色あせが進行する可能性があります。

いわゆる「チョーキング(白亜化)」現象もこうしたプロセスの一端です。安城市の夏は、気温30℃超えが続く日が珍しくなく、炎天下では外壁表面温度が50~60℃に達することもあります。

その温度上昇に加えて強い紫外線にさらされる南面は、外壁全体の中でも最も傷みが進みやすいと考えられます。

熱膨張と収縮

外壁が高温になると、熱膨張によるサイズの微妙な変化が起こります。日中は壁が膨張し、夜間や冬場の低温時に収縮することで、塗膜と外壁材の間に応力がかかります。

初期の段階では目立った問題がなくても、経年によって塗膜が硬化したりひび割れを起こしやすくなるのが特徴です。

クラック(ひび割れ)は防水性の低下をもたらすだけでなく、そこから雨水が入りこむと下地の腐食へとつながり、最終的には建物の構造的な問題へ発展する可能性も否定できません。

コケや藻の発生状況

コケや藻は、一般的に日陰や湿気の多い場所に繁殖しやすいと考えられています。そのため、紫外線が強い南面はあまりコケや藻の温床にならないと思われがちです。

しかし、実際には「屋根からの雨水が南面を伝って流れる造りになっている」「樹木が近くにあって風通しが悪い」などの要因が重なると、南面でも藻が発生しないわけではありません。

ただし多くの場合、南面でのメンテナンス上の最大リスクはコケや藻よりも紫外線ダメージや熱膨張ストレスだと言えるでしょう。

地域特性上、安城市は台風の影響で急に雨が降り続いたりする季節もあるため、一定期間はジメジメとした環境になるケースもあるものの、やはり夏場の日射が非常に強いという点は見逃せません。

窓や開口部との関係

南面には掃き出し窓や大きめのサッシが設置されることが多く、そこからの日差しが屋内に取り込まれて住環境を快適にしてくれますが、その周辺部分は熱と紫外線による影響がさらに顕著に出ます。

たとえば、アルミサッシとの取り合い部分でシーリングが劣化しやすくなったり、周辺の塗膜だけ色落ちが進むといったことも起きがちです。

こうした症状を放置すると、窓周りの防水性が低下し、隙間から水が入り、内部結露や雨漏りの引き金にもなりかねません。

北面はカビや苔がつきやすい

日当たりが少ないということ

安城市をはじめ、全国的に見ても北側の外壁は日照時間が圧倒的に少なく、特に建物同士が密集している住宅地では朝から夕方までほとんど直射日光が当たらないケースがあります。

日光が当たらない分、塗膜の紫外線劣化は南面ほど深刻にはなりにくい反面、「湿気がこもる」「水分が乾きにくい」という問題が顕在化しやすいのです。

湿気と微生物の繁殖

カビや苔、藻類といった微生物は、湿った環境で急速に繁殖します。安城市は夏場に高い気温と高い湿度が重なると、夜間もそれほど気温が下がらず、壁の表面が乾ききらない状態が続くことがあります。

そのため、北側や日陰になる場所は常にジメジメとしていて、菌類が繁殖しやすい温床になってしまうのです。

さらに、冬場は冬場で冷え込みが厳しく、結露が発生しやすい条件が整いますから、一年を通じて「乾きにくい→微生物が繁殖→劣化が進む」という悪循環に陥りがちです。

結露や水分の滞留

朝晩の寒暖差が大きくなると、外壁表面やその内部で結露が起きやすくなります。特に北面は、日中に少し温まったとしても太陽光の射す時間が短いため、夜になると素早く気温が下がり、壁内部との温度差で水滴が発生することがあります。

こうした水分が壁面に留まると、カビや苔の発生が加速し、塗膜の防水機能が低下する一因にもなります。

シーリング材にカビが生え、隙間が広がったり、劣化が進むと、雨水が入るリスクが高まり、防水層のダメージも一気に加速してしまうでしょう。

隣家との距離がもたらす影響

安城市の中心部や分譲地では、土地の区画がコンパクトに区切られている場合が多く、北側がほとんど「隣家の外壁と数十センチしか空いていない」という状態も珍しくありません。

そうすると風が抜けにくいため、壁表面の湿気が長時間残ります。さらに、雨の日や台風の時期には水分が吹き込みやすい条件が揃うため、乾燥の機会がほとんどなくなるわけです。

そうした環境下では、たとえ高性能な塗料を使用していても、想定より早いタイミングで汚れやコケ、藻の繁殖が進む場合があります。

北面のメンテナンス上の注意点

北側の壁のカビや苔を除去するには、通常の高圧洗浄だけでなく、バイオ洗浄剤や防藻塗料といった特別な施工が効果的です。

ただし、これも一度施工すれば永久にカビが生えなくなるわけではなく、数年に一度の定期的な点検と洗浄が必要です。

安城市特有の気候を考えると、梅雨や夏場に急激に繁殖したり、冬場の結露が原因で潜在的なカビが成長する可能性も否定できません。

そのため、北面のメンテナンスは早め早めに行う方が結果的にコスト削減につながるでしょう。

北面と外壁材の選択

外壁材としてサイディングを使っている住宅の場合、シーリングの目地部分がカビや苔の温床になることが多いです。

窯業系サイディングは表面に防汚処理がされている商品もありますが、やはり隙間や凹凸部分に汚れが溜まると微生物が繁殖しやすいのは避けられません。

一方、モルタルや塗り壁の場合もクラックが起こりやすく、水分を含みやすい性質を考慮する必要があります。

素材の特性と北面の環境要因を掛け合わせて考えるのが、外壁塗装計画の基本だと言えるでしょう。

台風シーズンへの備え

安城市は台風の進路次第では大雨や強風にさらされることがあり、北面が完全にブロック塀や隣家で囲まれているからといって、被害がないわけではありません。

雨風が斜めに吹き付けるケースでは、水が北側の隙間に入り込み、長期間乾燥しづらい状況を作り出します。

あるいは、地形的に雨水の通り道ができてしまう場合には、想定外の箇所が常時濡れっぱなしになることもあるのです。

このように、安城市における台風リスクを考慮すると、北側の環境が安定しているかどうかの見極めや、雨仕舞いの工夫(軒の出を大きくする、雨樋を適切に配置するなど)が重要な検討事項となります。

住宅全体から見たバランス

外壁塗装において、南面と北面で異なるリスクがあることを理解し、部分的に塗料や施工方法を変えるのは合理的な手段です。

とはいえ、外観の美観やコスト、施工時期などの点で「全く違う塗料を使うと色合いが変わりすぎる」「予算オーバーになる」などの課題が出ることもあるでしょう。

そこで、できる限り同系統の塗料で、防藻・防カビ効果が高いグレードを北面に重点的に選択し、南面は耐UV性能に優れたものを使用するといった「使い分け」と「統一感」の両立を図ることが必要になってきます。

定期点検の大切さ

結局のところ、日当たりの問題と湿気の問題は季節や年ごとの気象条件によっても変動が大きく、完全に予測しきれない部分があります。

だからこそ、外壁塗装後も2~3年ごと、もしくは大きな台風シーズンが終わった後など、節目ごとに点検を受けるとよいでしょう。

特に北面は前述のように結露やカビが進行しやすいので、壁を触ってみて変色やヌメリ感がないか、雨染みの跡がないか、シーリングが硬化していないかなど、簡単なセルフチェックをするだけでもリスクを早期に察知できます。

少しでも異常を感じたら、専門業者に診断を依頼し、適切な洗浄や補修を施すことで大がかりな工事を先延ばしにできるはずです。

南面は紫外線と高温がキーポイントで、塗膜の劣化や微細クラックの発生が主なリスクとなります。

一方、北面は湿気や結露、日照不足によるカビ・苔問題が顕在化しやすい面です。安城市の気候条件、特に夏の蒸し暑さや台風の強風・豪雨、冬の冷え込みなどを総合的に考慮すると、両方のリスクにバランスよく対応できる施工プランが求められます。

決して「同じ塗料を全面に塗ればOK」という単純な話ではなく、家の形状、立地、周囲の建物配置など多くの要素を見極めて最適解を探ることが重要です。

業者選びの際には、「南面と北面での塗料の使い分け」や「防藻・防カビ施工のオプションをどう組み合わせるか」をしっかりと相談し、具体的なシミュレーションや過去事例を見せてもらうと納得感が高まるでしょう。

対策となる塗料・施工法

安城市の気候的な特徴を踏まえると、外壁塗装を行う際に意識すべきは「紫外線への強さ」と「カビや苔への抵抗性」のバランスです。

夏場の強い日差しで塗膜が劣化しないようにする施策と、湿度が高い時期に発生しやすい微生物を抑制する方法をうまく組み合わせることが、住宅の耐久性と美観を長く保つカギとなります。

さらに、家の形状や外壁材の種類によっては施工上の工夫も必要です。

塗料選びを誤ると「せっかく南面にUV対策を施したのに北面のカビ対策が不十分だった…」という状況に陥りがちですので、信頼できる業者に現場をよく見てもらいながら、複数プランを比較検討しましょう。

ここからは、具体的な塗料の種類や施工方法、メンテナンスの工夫について詳しく解説していきます。

耐UV塗料と防カビ塗料を使い分け

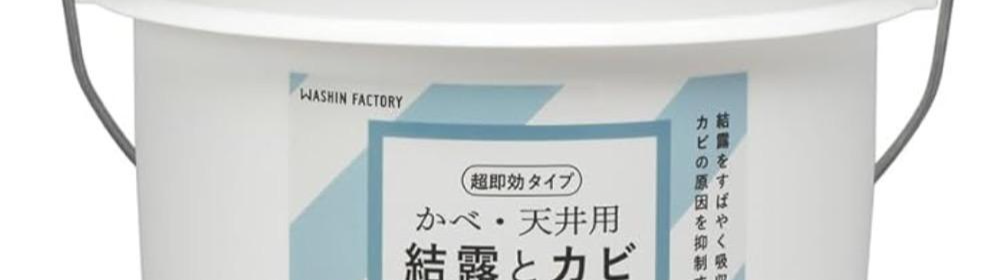

引用元:AmazonHP

塗料選びをする上で、安城市の気候に合わせた2大要素となる「耐UV塗料」と「防カビ塗料」について理解を深めておくことは不可欠です。

一般的には「どちらも兼ね備えているオールラウンド塗料がいいのでは?」と考えられがちですが、実際のところ予算や外壁の状態によって最適解は変わります。

特に家の向きによって受けるダメージが大きく異なるケースでは、面ごとに塗料を使い分けるアプローチが非常に効果的です。

耐UV塗料とは

耐UV塗料とは、紫外線が原因となる塗膜の劣化に対して強い抵抗力を持つ塗料の総称です。具体的には、フッ素塗料や無機塗料などが代表例であり、シリコン塗料よりも耐久年数が長めなのが大きな特徴となります。

紫外線による色あせやチョーキング(表面に白い粉が付着する現象)を抑制できるので、南面や屋根面など、日射の影響が特に強い部分に塗布するとメンテナンス周期を延ばすことが可能です。

ただし、耐UV塗料は他の塗料に比べて高価になる傾向が強く、施工単価が上がりやすい面も見逃せません。

例えば「長期的には高耐候性塗料の方がコスパがいい」という考え方もありますが、予算や家の規模に応じて、どのグレードを選ぶかは慎重に検討が必要でしょう。

また、耐UV塗料には「セラミック配合」や「ラジカル制御型」といった、紫外線により発生するラジカル(塗膜を劣化させる分子)を抑える機能をもつ商品も登場しています。

こうした機能がある塗料ほど耐久性が高い反面、施工費も上乗せになるため、事前に見積もりを複数取り寄せて比較してみるのがおすすめです。

防カビ塗料とは

引用元:AmazonHP

一方、防カビ塗料は、湿気や雨水の影響で繁殖しやすい微生物(カビ・苔・藻など)を抑制する成分が練り込まれている塗料を指します。

こちらもシリコン系やウレタン系、フッ素系など、ベースとなる樹脂の種類はさまざまです。

配合される抗菌剤や防藻剤のレベルによって効果持続年数が異なりますが、北面や日当たりの悪い部分に施工することで、苔の発生を大幅に抑えられるメリットがあります。

特に安城市のように湿気がこもりがちな地域では、夏〜秋にかけて雨が連続すると、すぐに緑色の汚れが発生してしまうリスクも高いため、防カビ性能の高い塗料を使う意義は大きいといえるでしょう。

ただし、防カビ塗料であっても施工前の洗浄が十分でないと、既に壁に根を張っているカビを完全に除去できないケースがあります。

したがって、高圧洗浄やバイオ洗浄などによる下地処理をしっかり行い、そのうえで防カビ塗料を塗布するという手順が欠かせません。

施工業者によっては塗装工程のコスト削減のため洗浄を簡略化する場合もあるので、「防カビ塗料を使ったから大丈夫」と盲信せず、下地処理の質に注意を払うことが重要です。

面ごとに塗り分けるという考え方

家の四方をすべて同じ塗料で塗るのが一般的ですが、南北の気候リスク差が大きい安城市では、「南側は紫外線を考慮して高耐候性塗料を使い、北側はカビ対策として防カビ塗料を採用する」という方法も十分に検討する価値があります。

施工業者の中には「全部同じ塗料で塗ったほうが工程がスムーズなので安くなる」と言われる場合もあるため、一部別塗料を使う際には見積もりが少し割高になることもあります。

しかし長い目で見れば、頻繁にカビ取りが必要になったり、早期に塗膜が劣化したりするよりは、面ごとの最適化を行うほうがコストパフォーマンスに優れている可能性があります。

また、面ごとの塗り分けには色味のバランスという観点もあります。外壁は家の美観を大きく左右する要素ですから、「南面は耐UV塗料で薄めの色、北面は防カビ塗料で落ち着いたカラー」といったデザイン上の工夫も同時に楽しめるかもしれません。

機能面とデザイン面の両立を考えながら、施工業者としっかりコミュニケーションを取りつつ、ベストな選択肢を探してみましょう。

定期洗浄とトップコートの活用

日当たりや湿度への対策として塗料を選ぶだけではなく、定期的なメンテナンスやトップコートの導入など、施工後のフォローも忘れてはいけません。

塗装直後は美しい仕上がりでも、1〜2年たてばどうしても汚れがついてきます。そこで、長期的に家の外観と機能を維持するためにできる具体的な方法を紹介します。

定期洗浄で美観維持

どれだけ高性能な塗料を用いても、外壁に付着する砂埃や排気ガス、そしてカビや苔の胞子などが蓄積していけば、外観の劣化は避けられません。

特に北面は日当たりが悪く湿気がこもりやすいため、カビや苔が根を下ろしやすい環境が整ってしまいます。

そこで、半年〜1年に一度程度、業者に依頼して高圧洗浄やバイオ洗浄を行うとよいでしょう。

自前のホースで簡易的に水をかける程度では不十分な場合が多く、確実に微生物を除去するにはプロの洗浄技術が求められます。

また、洗浄のタイミングで外壁の微細なクラック(ひび割れ)やシーリングの不具合を見つけやすくなります。

早期発見・早期補修ができれば、雨漏りや内部の腐食へと発展する前に対処可能です。結果的に大がかりな修理を回避でき、トータルのメンテナンスコストを下げることにもつながります。

トップコートで保護層を追加

トップコートの導入は、外壁の耐久性をさらに向上させる手段として注目されています。これは塗装後の仕上げとして薄い保護膜を塗布する作業で、紫外線や汚れ、カビや藻の付着を抑制する機能を追加できるのがメリットです。

ウレタン系やアクリルシリコン系などさまざまなトップコート剤があり、施工対象の塗料との相性を考慮する必要があります。

トップコートを施すと、塗膜表面に新たな保護層が形成されるため、小さな傷や汚れが付着しても直接塗膜が傷むリスクが軽減します。

さらに、3〜5年後にトップコートだけを塗り直す「部分的なメンテナンス」が可能になるケースもあり、外壁全体をまた一から塗り替えるよりもコストを抑えられることがあります。

ただし、トップコート自体にも耐用年数があるため、将来的な塗り替えスケジュールと合わせて検討しなければなりません。

シーリングの補修も忘れずに

外壁塗装で「カビや苔を抑制する」「紫外線による劣化を防ぐ」という対策を万全にしても、シーリング(コーキング)の劣化が放置されていれば、水の侵入経路ができてしまい、建物内部の腐食や雨漏りの原因になり得ます。

特に窯業系サイディングでは、目地やサッシ周りのシーリングが外壁の防水機能を大きく左右します。

シーリング材にも防カビ剤配合のものや、高耐久タイプの製品が存在しますので、塗装と同時にシーリング補修を行うのが理想的です。

また、シーリングの打ち替えや増し打ちは専門技術が必要であり、施工の品質に差が出やすい部分でもあります。

いい加減な施工を行うと、新しいシーリング材が数年で剥離してしまったり、内部に空洞ができたりする恐れがあります。

信頼できる業者を選び、施工後も定期的にチェックを受けて、シーリング状態を維持するように心がけましょう。

このように、安城市の外壁塗装では「光と湿気」という2大要素に対して多面的なアプローチを取る必要があります。

塗料選びにおいて耐UVと防カビのバランスを見極めつつ、定期洗浄やトップコート、シーリング補修など、施工後のメンテナンス対策もセットで考えるのが理想です。

家の外観だけでなく、機能面や構造面を守るためにも、こうしたポイントを押さえて外壁塗装に取り組みましょう。

安城市塗装業者2社比較

ここからは、安城市で実際に外壁塗装を依頼する際に検討したい2社をピックアップして紹介します。

日当たりの違いに合わせた塗料の使い分けや、地域特有の気候リスクにどのように対応しているかを中心にまとめました。

有限会社ライト

引用元:ライトペイントHP

安城市や刈谷市を中心に、長年外壁塗装を行っている地元密着の施工業者です。日当たりや風通し、敷地環境など、建物ごとに異なる要因を丁寧にヒアリングし、複数の塗料や洗浄方法を組み合わせる提案を得意としています。

面ごとに最適塗料を選び使い分ける提案

•南面:耐UV塗料の活用

夏場の強い日差しを考慮し、通常のシリコン塗料よりも耐候性に優れた無機塗料やフッ素塗料を提案することが多いです。多少費用はかかるが、長期的な塗替えサイクルを延ばせるメリットを強調しています。

•北面:防カビ塗料の重点使用

カビや苔が繁殖しやすい北面に対しては、バイオ洗浄を徹底した後に防カビ塗料で仕上げる提案がメイン。

北側が隣家と近い場合は特に念入りに洗浄・下地処理を行い、仕上げのトップコートで保護層をプラスすることも。

•費用感とメンテナンス

面別に塗料を変えるため、全体を単一塗料で塗るよりやや費用が上がることもあるが、「日当たりの差を意識することで結果的に耐用年数が伸び、トータルコストが抑えられる」という考えを提案。定期点検の体制も整っており、2~3年ごとの無料点検で早期発見・早期補修が可能。

| 屋号 | ライトペイント |

| 会社名 | 有限会社ライト |

| 所在地 | 〒446-0055 愛知県安城市緑町1-17-11 |

| 電話番号 | 0120-207-205 |

| 設立 | 2023年6月 |

| 対応可能エリア | 安城市・刈谷市・知立市・高浜市・碧波市 |

| 公式サイトURL | https://light-paint.net/ |

| Googleレビュー | レビュー |